一、引言

本校信息化建设紧密依据教育部《教育信息化2.0行动计划》《关于加快推进教育数字化的意见》等相关政策文件要求,严格遵循党的二十大精神,认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,深入落实国家教育数字化战略行动,通过一系列扎实有效的建设与探索,学校正逐步实现从传统教学管理模式向数智赋能高质量教育体系的变革。

二、改革成果与实施路径

近年来,学校获批2个省级优势特色学科(群),6个省级“新工科”建设项目;2个省高校“专业综合改革试点建设项目”,5个省级一流本科专业建设点,24门省级一流本科课程;4项省级教学成果奖,6项省级教学改革研究项目。于2025年首获国家级一流本科课程认定,并有2名教师荣获教学创新大赛第五届教创赛成果奖,完成8个专业知识图谱和146课程知识图谱以及94门慕课的建设工作。

学校主动适应区域经济社会发展需要,紧密对接北斗通信、人工智能、数字艺术等新型特色产业行业需求,优化专业结构,培育特色专业;紧扣应用型人才培养,完善课程体系,强化实践教学;深化教学改革,不断增强应用型人才培养能力,结合民办院校特色构建“教、学、管、评、研”全链条数字化生态。以现代信息技术纵深推进教育数字化转型,以数智赋能专业建设、教学改革、质量评估、保障升级,构建起“以学为中心、数据为驱动、网络为神经、空间为载体”的智慧教学生态系统。

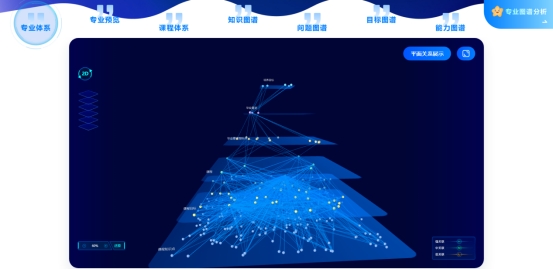

(一)数智赋能专业建设:构建动态优化的学科发展新机制

专业建设是人才培养的基石,我校积极借助数字化手段,推动专业结构实现动态调整与优化。依托专业知识图谱(如图1)的建设,学校完善了专业设置与产业需求的紧密联动机制,确保专业设置紧密贴合市场需求。为专业的智能化、现代化升级提供科学的顶层设计和切实可行的实施路径。

图1:专业知识图谱

在学科建设投入方面,学校加大计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程等人工智能核心学科的资金支持。计算机学院、北斗学院、机器与电气工程学院分别搭建虚拟仿真实验室,为人工智能、智能制造等方向的人才培养营造了先进的实验环境。同时,加快布局人工智能产业学院投入,借鉴上海交通大学人工智能研究院的建设模式,积极探索产学研深度融合的新路径,为培养适应时代需求的高素质人才奠定坚实基础。

(二)数智赋能教学改革:课程重构与知识图谱引领教学创新

教学改革是教育数字化的核心战场。武汉晴川学院以“课程”为基本单元,以“知识图谱”为关键工具,系统推进教学内容、方法与模式的数字化转型。学校投入大量资金系统性推进146门课程知识图谱及94门慕课课程建设,形成了覆盖全学科、全学段的在线课程体系,在同类院校中居于前位。

知识图谱宛如课程的“智慧大脑”,它将一门课程中零散的知识点、概念、理论、案例通过语义关系有机地关联起来,形成一张可视化的、机器可理解的网络结构图(如图2)。对教师而言,图谱能够帮助其清晰把握课程的知识体系与内在逻辑,实现教学内容的系统化设计与精准化推送,提升教学效率和质量。对学生而言,图谱不再是枯燥的目录,而是一张可交互、可探索的“学习地图”。学生可以清晰地了解每个知识点所处的位置、与前置后续知识的关系,从而自主规划学习路径,实现个性化学习。

图2:课程知识图谱

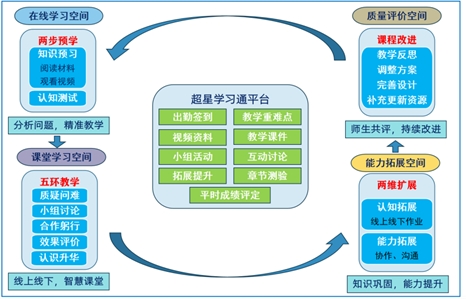

在此基础上,学校深度融合超星泛雅平台与学习通APP(如图3),构建了“图谱引导、数据驱动、双向互动”的智慧教学新范式。课前,系统根据知识图谱智能推送预习材料和诊断性测验,教师可精准掌握学情,为备课提供有力依据。课中,教师依托图谱展开教学,学生可通过弹幕、投屏、分组任务等工具进行实时互动,课堂从传统的“单向灌输”转变为“双向奔赴”,增强了学生的学习参与度和积极性。课后,系统根据学生的学习轨迹和图谱掌握情况,智能推荐巩固练习和拓展资源,实现“千人千面”的个性化辅导。

图3:学习通平台架构

我校于2025-2026学年全面推进知识图谱教学,教师参与在线教学人数超过600人,学生参与人数超过10000人,活跃课程数量超过500门,在线AI助教为学生提供全天候的教学内容咨询服务。这一改革真正实现了从“以教为中心”到“以学为中心”的转变,让教学更有针对性,让学习更有获得感。

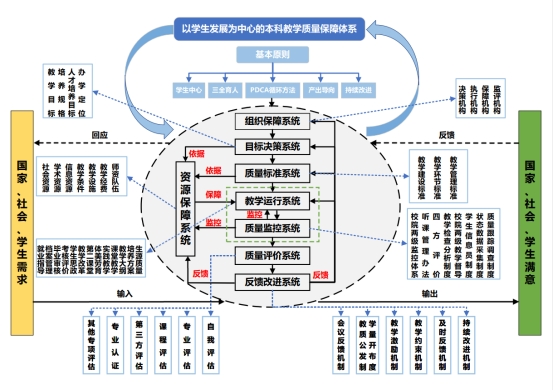

(三)数智赋能质量评估:构建数据驱动的教学评价新体系

质量评估是保障教育教学效果的关键环节。武汉晴川学院通过搭建智能督导与质量监测平台,实现了教学过程的实时监控与多维度评价。参考清华大学、华中科技大学等高校在教学质量评估方面的先进做法,学校整合教学管理信息服务平台、教学质量管理平台、在线教学平台等系统,构建起涵盖学生评价、同行互评、督导评估等多维度的质量监测体系(如图4)。

图4:教学质量保障体系框架

通过AI分析课堂实录(如图5)、教学行为数据,平台能够自动生成教学质量报告,精准识别教学薄弱环节,为教师改进教学提供数据支持。同时,学校建立包含多项核心指标的教学质量评估模型,对接教育部教育质量监测平台(如图6),实现“过程监控—数据分析—持续改进”的闭环管理。这一体系不仅降低了人工督导成本,更提升了评估的客观性与时效性,为教学决策提供了科学依据。该模型不仅关注教师“教得怎么样”,更关注学生“学得怎么样”,将学习成效作为评价的最终落脚点。所有评价数据汇聚成教师的“数字画像”,生成一份详尽的个性化教学质量报告,精准指出其优势特色与改进方向,为教学反思与专业发展提供了科学依据。

图5:教学督导质量监控平台

这套体系实现了教学评价从“经验主义”到“数据驱动”、从“期末终结”到“过程持续”、从“模糊定性”到“精准定量”的跃升,形成了“监测—分析—反馈—改进”的质量闭环,真正为教学质量的持续提升安装了“智慧引擎”。

(四)数智赋能保障升级:夯实智慧教学的基础设施与空间环境

武汉晴川学院以“新基建”思维,打造了“云、网、端”一体化、支撑未来教育演进的智慧教学新环境(如图6)。

图6:武汉晴川学院保障设施一览

在“云”端,学校建设了标准化IDC数据中心机房,采用超融合架构,构建了总存储空间达348TB的私有云平台。这朵“晴川云”为全业务系统和网站提供了稳定、高效、安全的计算与存储服务,成为数智校园的“心脏”,为学校的数字化转型提供了强大的算力支持。

在“网”端,学校建成了覆盖全域的高速网络体系,通过部署全光网络和5G专网,实现了万兆到楼层、千兆到实验室、百兆到桌面的高速接入,教学楼无线网络可支持万人级终端并发在线,确保在线教学、虚拟仿真等高带宽应用流畅无阻,为师生提供了便捷、高效的网络服务。

在“端”侧,学校着力打造了智能化、沉浸式的教学空间。建设多功能智慧教室,配备智能讲台、多屏互动、物联管控系统,建设了130间集网上巡查、电子时钟、作弊防控于一体的标准化考场。打造了虚拟仿真实验室和人工智能产业学院的实践基地,通过“虚实结合”的方式,为学生提供了在高度仿真的环境中开展实验、实训和创新的机会,彻底打破了实践教学的时空和资源限制。这些硬件基础设施与智慧教学空间的升级,共同构成了一个支撑教学模式创新的“强大基座”,让每一位师生都能随时随地享受优质的教育资源与服务,为学校的教育教学发展提供了坚实的保障。

三、未来计划

武汉晴川学院将以“数智赋能教育高质量发展”为主线,聚焦地方经济需求,计划到2030年实现以下目标:

1.深化教学改革。升级知识图谱工程,融合AI技术实现个性化学习路径推荐。开发“通用+特色”AI通识课程群,试点“智能导师”系统,满足学生多样化学习需求。

2.推进智慧教育。建设“云-网-端”一体化智慧教室与虚拟仿真实验室,优化教学环境。融入国家智慧教育平台,共享优质慕课资源,输出本校特色课程。

3.打造数智平台。构建数智教学平台,整合教学资源,提供稳定算力支持,服务学校数字化转型。

4.培育产学研项目。联合武汉经开区、东湖高新区共建产业学院,推行双导师制。设立数智教育研究院,聚焦北斗通信、数字艺术等领域推动科研成果转化。

5.输送适配人才。构建“招生-培养-就业”全流程数据生态,实现学生成长轨迹动态追踪。服务武汉光电子信息、汽车制造等万亿级产业集群,输送高素质应用型人才。

通过不断深化教育改革最终形成“教育-科技-产业”协同发展的良性生态,既体现民办院校灵活性与市场导向,又强化数智赋能与产教融合特色,为教育强国建设与武汉都市圈产业升级提供有力支撑。